|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

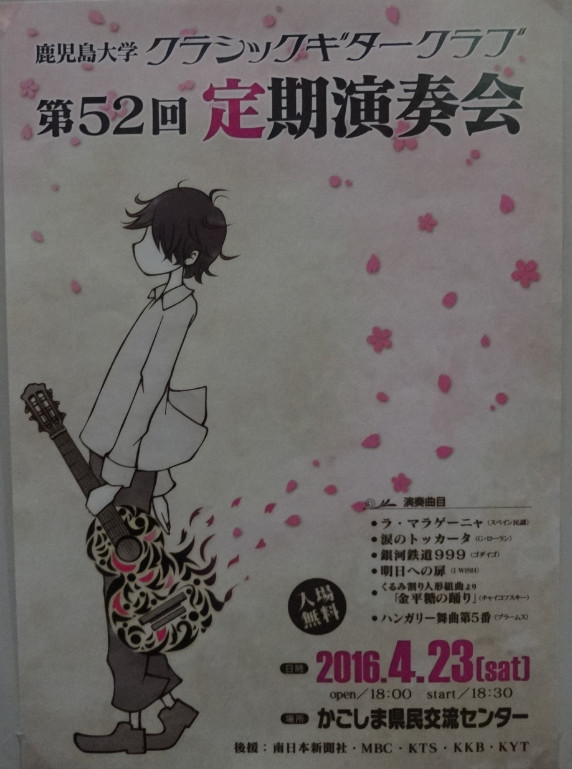

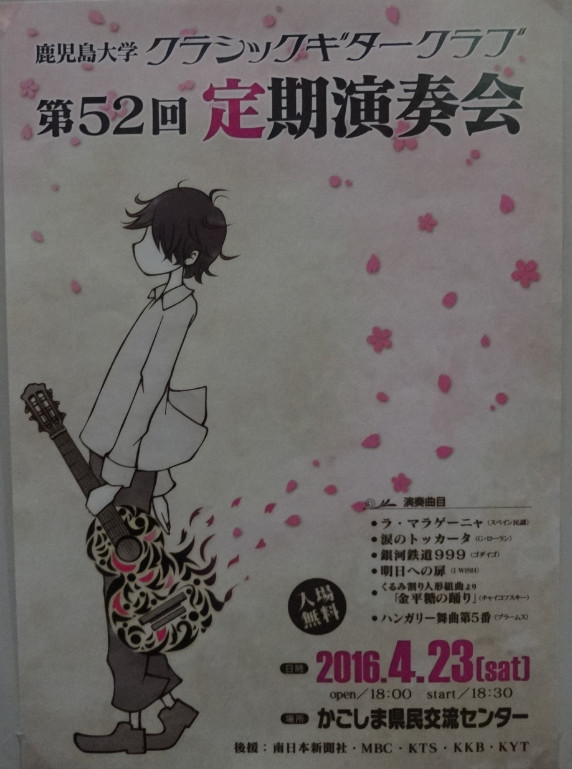

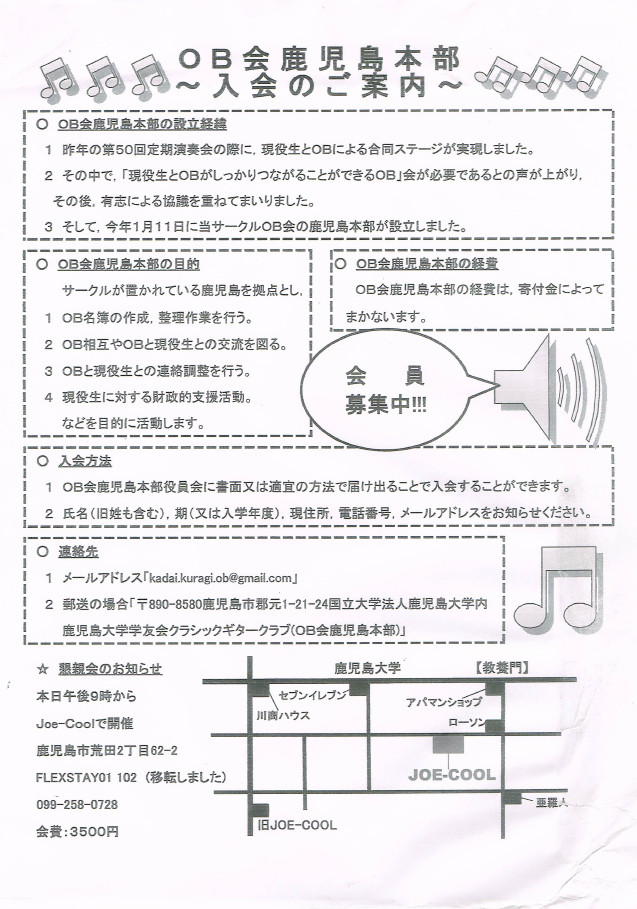

| 第52回定期演奏会レポート 平成28年(2016)4月23日(土) 県民交流センター 第52回定演に出かけてきた。 妻と二人で訪れたのは,数年ぶりだったかもしれない。そのため例年の1人のときよりも,聴きながら生で感想を語り合うことができ,思うところもいつもより違った視点になったかもしれない。 率直な感想は,若さって,やはり何事にも代えがたいものだなぁということだった。これは毎年書いていることだが,自分は一つずつ歳を重ねるが,ステージ上にいるメンバーは,いつも18〜22歳の若さを保っているわけである。これは「ずるい」。自分の子供が大学生になった今では,OBという視点よりも親という視点が加わったことになる。そうすると,若さってのは無敵感があるのである。 ただ妻と語ったことだが,じゃああえて今日の突っ込みどころというか,改善点を揚げよ,となれば「若さゆえの無鉄砲さはもっとあっても良い」のかもしれない。無鉄砲ばかりだと「落ち着け」という批評になるだろうが,今日の演奏は真面目なのである。MCに出てきた3人もアドリブのない台本通りという感じがするのである。 その中で,情熱大陸を演奏した3年生10人は素晴らしい演奏であった。編曲も良いが同学年が一つのことにとりくむというのは,表には出ない深い結びつきがあるような気がする。演奏に滲み出る一体感を感じることであった。 更に妻とは, ・ソリストももう少し出てほしい。(今日は一人だけであった) ・ラテン系の曲のような,普段聞かない音楽への挑戦はできないか。それはボサノバかも知れないし,バロックかもしれない。 ・一つの曲を演奏するのは当たり前のことだが,関連付けられる曲を編曲して一つの曲にまとめたり,クラシックをポップス風編曲,あるいはその逆というような,遊び心のようなものも追求したらどうだろうか。 など話した。様々な音楽を楽しむという姿勢があっても良いのではないだろうかと話しながら帰途に就いたのであった。 受付では,数人のOBと話をする機会があった。その直前に鹿児島OB会総会が開かれ,現役への支援体制や,懇親会などの話がなされたようだった。もちろんOB会も大切なのだが,OBのすべき最大の責任は,現役が続けてくれているこの演奏会を聴きに行くことではないかと思う。幸運にも仕事の都合が合い,ギター音楽を今でも好んで聞いている私は,卒業以来,奄美大島に赴任している5年間以外はずっと定期演奏会を聴き続けている。やはり20年前10年前と比べると,来場するOBの数は年々減少している気がするのである。現役生の減少と来場OBの減少はリンクしているようで悲しくなる。 |

|

|

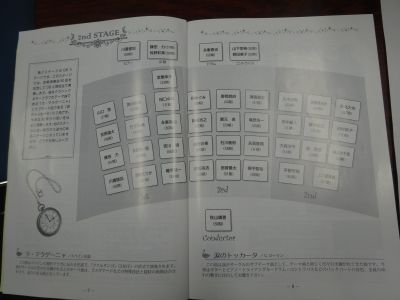

ずいぶん遅くなってしまったが,第51回定期演奏会のレポートである。

昨年の50回記念定期演奏会と比較すると,ずいぶん落ち着いた感じのすることしであった。サークル員の数が少なくなってしまっていたのも原因かもしれない。お客様も,もう少し入ればいいのに・・と思うことであった。しかし,内容としては,少ない人数で一生懸命に音楽を楽しんでいる様子が伝わってきており,ほのぼのとしたものであった。ステージ構成も大きく変わることなく,OBにとっては安心してみていられるものなのかもしれない。当のサークル員にとっては初ステージであったり,最後のステージであったりと,青春の思い出の詰まったものになっているのだろう。 誰も気づいておらず,なかなか気づきにくいところかもしれないが,今回の51回パンフレットの表紙デザインは,第31回定期演奏会のものと似ている。わざと似せたのだろうが,1stを飾る年には,ふさわしいデザインであったと思う。歴史を感じるところである。

|

|

第50回定期演奏会レポート

平成26年(2014年)4月19日(土)18時会場,18時30分開演 会場:県民交流センター

|

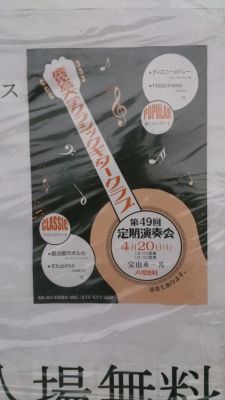

| 平成25年4月27日(土)に宝山ホール(県文化センター)で行われた鹿児島大学クラシックギタークラブ第49回定期演奏会のレポートをお届けいたします。

平成25年4月27日(土)に宝山ホールにて行われた鹿児島大学学友会クラシックギタークラブ定期演奏会に出かけた。 久しぶりに妻と聴きに行った。妻は数年ぶりに聴きに行く演奏会になるため、期待のような不安のような感覚だったようである。どのような演奏なのか、どのようなステージなのか、私は毎年聴いてはいるので何となくではあるが想像できた。 さて、第1ステージは、いわゆるバロック音楽はなく、ギターの特性を生かしきった選曲であったかというと少しの疑問はあった。しかし、「ふるさとの四季」の日本のメロディーからの編曲は美しいものであった。クラシックステージと名乗るべきか難しさを感じる。

2014年(平成26年)4月のカレンダー

|

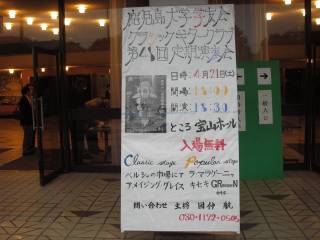

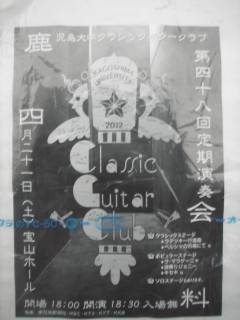

| 平成24年4月21日(土)に宝山ホール(県文化センター)で行われた鹿児島大学クラシックギタークラブ第48回定期演奏会のレポートをお届けいたします。

鹿児島大学学友会クラシックギタークラブ第48回定期演奏会に行った。 銀弦会 公式ホームページはこちらから。 http://www2.ocn.ne.jp/~gingenks/ |

| 平成23年4月16日(土)に宝山ホール(県文化センター)で行われた鹿児島大学クラシックギタークラブ第47回定期演奏会のレポートをお届けいたします。

鹿児島大学クラシックギタークラブ 第47回定期演奏会に行ってきました。 当たり前なのですが1年ぶりの定期演奏会を,宝山ホールにて相変わらず家族4人で鑑賞でした。 以下演奏曲目など。 ソロ曲について一言,Time Travelという曲は,岸辺眞明というギタリストの作曲の作品で,純粋なクラシックではなく,分かりやすくいえば押尾コータローのような,NEW AGEミュージックというか,インストの雰囲気のいい作品です。YouTubeには本人演奏の動画があります。いろんな意味でいやぁスゴイ時代になったもんです。 余談ですが,先日キャンディーズのスーちゃん(田中好子さん)がお亡くなりになりました。自分の小学校から中学校時代の青春を思い出しましたが,追悼の意味で「微笑がえし」を今日聴きました。やはりそこで自分の中では時間が止まっているのを感じたのでした。検索してみるとYouTubeにたくさんあります。ドリフの歌のコーナーで踊る三人を家族全員に強制的に見せたのでした。いやぁスゴイ時代です。当時は,ネットもCDもケータイもポケベルもなーんにもなかったけれど,幸せだったんだよなぁ。今日現在も厳しい生活を強いられている東北地方の皆さんに「がんばろう日本」という気持ちこめてこの余談の部分を書きました。

|

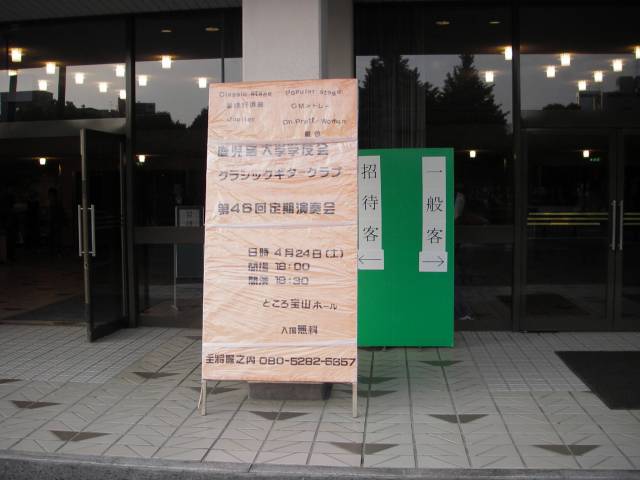

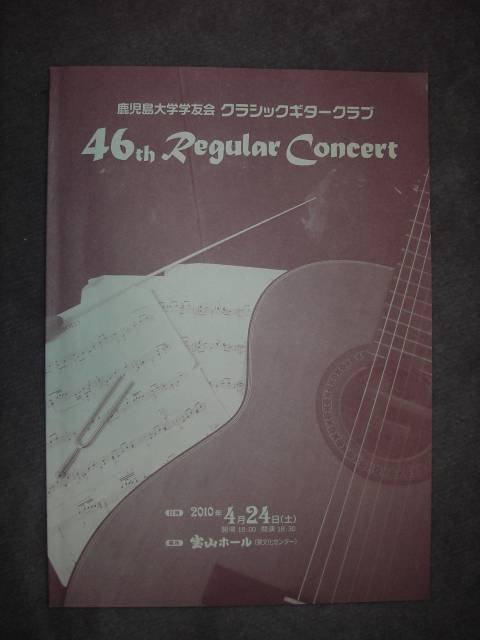

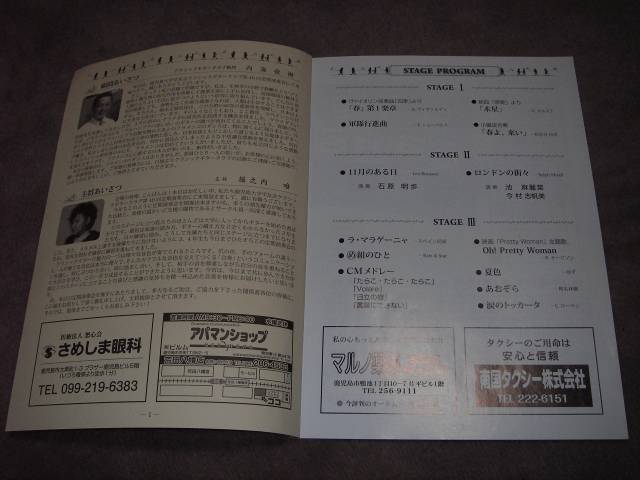

| 平成22年4月24日(土)に宝山ホール(県文化センター)で行われた鹿児島大学クラシックギタークラブ第46回定期演奏会のレポートをお届けいたします。

管理人私の仕事の都合で,5年ぶりの定期演奏会鑑賞となった。自分の気持ちの中では何も変わってはいないのだが,5歳年をとったのは間違いなく,期待と不安の入り混じった定期演奏会であった。大学生に於いての5年間は,入学していない学生が卒業してしまっている状態でもある。全く違うものになっているのだろうか,クラギの息吹は脈々と引き継がれているのだろうか・・・。このページの更新も数年ぶりとなってしまい,下を見てみると,まだ県文化センターの名称である。(現在は宝山ほうざんホール)また,入場料も無料となっている。妻と子ども2人を連れての演奏会も,感慨深いものだが,私は23期なので定期演奏会も2倍?二分の一?の歴史と歳を感じながらの入場である。 楽しんでサークル活動をやっているようだ。というのが全体から受けた印象であった。もちろん自主的な活動で,だれにやらされてもいるわけではないのだが,みんなが和気藹々とした雰囲気で音楽を楽しんでいる様子が感じ取れた。これは活動をやる上でのまったく最初に必要な条件であろう。しかしながら,自分たちの楽しさを他の方々(こういった演奏会のような披露の場において)に感じていただけるかと言うと,それは難しい。お笑い芸人の仕事はふざけてやっているわけではなく,厳しい練習の上に成り立っているのと同じ事である。そこまで踏み込まなければ内輪受けの世界をお見せしている事になってしまう。仕上がりを充実した格調高いものにするためには,演奏・編曲・曲数・ステージング全てに追究の手を緩めて欲しくは無い。由緒正しき鹿児島大学クラシックギタークラブが鹿児島のギター会に与える影響というものも,決して小さくは無いはずである。 以下,気づいた事を箇条書きで。 ・クラシックステージでは,バロックを聴きたかった。 中に折り込まれていたペーパーの中に,銀弦会からのお知らせという資料が含まれていた。公式ホームページが動き始めたようである。(私はまだ未連絡の状態であるが)広くOBに連絡先を求めていらっしゃる様子であった。初代のころの大大OBの方のお仕事と推察しています。私も,もう少し落ち着いた状態になったらお知らせなどご協力したいと考えています。とりあえずリンクをはっておきますのでご覧下さい。 http://www2.ocn.ne.jp/~gingenks/

|

青木君撮影の鹿児島写真集 こちらから

こちらから

|

平成17年4月23日に県文化センターにて行われた鹿児島大学クラシックギタークラブ第41回定期演奏会のレポートとしてお届けします。

今までと異なる点があるので,まずそれから記載しておきます。管理人の仕事の転勤・引越しにより,前年までは毎年見ることができたのですが,今年以降は実際に訪れるのは難しくなりました。今回は同じくOBの青木君のレポートと写真で何とかお伝えすることができそうですが,来年以降は不明です。そういった事情を考慮くださいますようお願いいたします。 ////////////////////////////// 昨日,夕べは,第41回定期演奏会でしたね。いかがだったでしょうか? さて,以下は青木君のクラガキ帳へのレポートからの転載です。 タイトル : 某A君は鹿児島へ part2 タイトル : 青木君とのその後

|

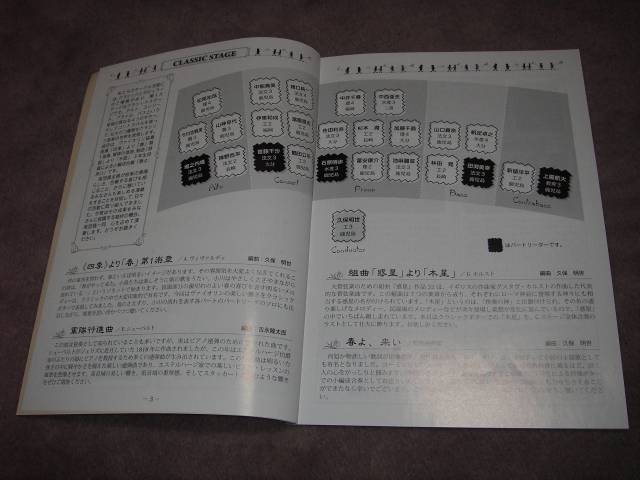

写真1 会場看板 写真2

会場看板 写真2 クラシックステージ 写真3

クラシックステージ 写真3 ソロステージ

ソロステージ

写真4 ソロステージ 写真5

ソロステージ 写真5 ポピュラーステージ 写真6

ポピュラーステージ 写真6 アンコール

アンコール

|

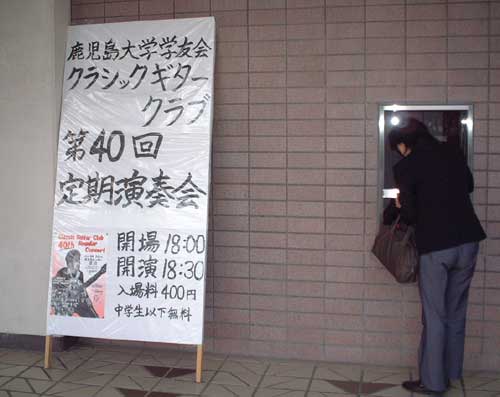

平成16年4月24日に県文化センターにて行われた鹿児島大学クラシックギタークラブ第40回定期演奏会を訪れた際の感想をレポートとして書き綴ってゆく。

今年は第40回と言うことで,記念すべき節目の年に当たった。サークル員たちにもプレッシャーがかかったのではなかろうかとも思えたが,そんな気配も微塵も感じさせない,はつらつとした演奏であった。 演奏会の方だが,よくまとまっており「そつなくこなす」という感を受けた。最近の若者が・・・とは,よく聞く台詞だが,そんなことはどこ吹く風で,立派にしっかりとこなしていたと言える。「そつなく」という評価は微妙なバランスの上にある。それは,あるOBと交わした会話の中に,若いんだから無茶をしなければいけない。との話があったのを思い出したからである。私がここに書くのも逆に悪い影響を与えるのかもしれないが,無茶をして馬鹿をして,常識を超えたところに本当に光るものがあるのかもしれない。ダイオードの純度を高めるために,あえて不純物を混入し続け,飛躍的に成果をあげた江崎博士の話がある。純粋を極めるだけでなく,あえて逆方向へ足を向けてみるのも一つなのかもしれない。 最も印象に残ったのは,ソロステージであった。記録においても4人のソリストが(デュオを含めると4名ということはあったが),それぞれソロ曲を演奏することはなかった。(資料)また,レベルもそれぞれが高い技術を持ち,十分鑑賞に堪えうる演奏であった。個人の技術が高まることが,集団としての平均的なラインを押し上げることにつながる。お互いに切磋琢磨した結果がこの演奏につながったのであったろう。しかし,四人を見て,例えば大萩や木村・村治といった若いギタリストが背景に見えることに気づく。バッハを聞かなくなった,弾かなくなったとも伝え聞いた。山下やブリーム,セゴビアなどの巨匠は,はるか昔の伝説となったのであろうか,少し哀しさを感じる。 私からは掲示板上でしかお知らせ出来なかったが,OBの記帳ノートには,ざっと目を通すことが出来る程度の名前しかなかった。特に私より上の世代の大先輩は数名だけであり,さびしいものがあった。そのうちの5名で(写真7)演奏会後に飲みに出掛けたが,懐かしい話で盛り上がった。10年後の第50回定演ではOBステージを企画したいなどの話も飛び出した。Joe-Coolで若いOBと話をしたり(写真8)現役と話をするうちに勢いに任せて,部室に行こうと言うことになり(写真9),教育学部の新サークル棟を初めて訪れた。遅い時間にもかかわらず,付き合ってくれた現役生諸君に感謝します。 多様化した価値観があり,OBの感覚を押し付けてはならないと自戒はしているが,これも一つの感じ方ということであえて書くならば,40年の歴史の重みはどの程度感じたのだろうか。もちろん同じ20歳で,サークル20年目の歴史だったり,40年目の歴史を背負うのは不公平かもしれないが,演奏会は再びやり直すことが出来ない。そうなって欲しいが,60年後に,20代の若者が第100回定期演奏会を開くことだろう。人間は遺伝子の乗り物であるとだれかが言ったが,クラシックギタークラブという乗り物を,遺伝子である我々が通過してゆく。そこにサークルと言う仮想意識体があまりにも巨大に横たわっているのかもしれない。私自身の演奏会への参加は第22回からであった。その後,縁もあり,第40回まで毎年の間一回も欠かすことなく演奏会を楽しんできた。40年の歴史の約半分を見ることが出来て,時には若い自分との比較であったり,素直に感動したり,逆に将来を憂う時もなかったわけではないが,最近は元気を分けてもらう印象を持っている。定演はその時の自分の存在意義をストレートに映す鏡のような存在なのかもしれない。その巨大な仮想意識体に我々は何をさせられて,そして,何をしてあげられるのだろうか。 |

写真4 ソロステージ 写真5

ソロステージ 写真5 ポピュラーステージ 写真6

ポピュラーステージ 写真6 アンコール

アンコール

写真7 おまけ Joe-Cool新田くん

おまけ Joe-Cool新田くん

|

平成15年4月26日に県文化センターにて行われた鹿児島大学クラシックギタークラブ第39回定期演奏会を訪れた際の感想をレポートとして書き綴ってゆく。 今年のGWは分散型といわれ,飛び飛びの休みであるため,旅行業界も不況とあいまって大変だったらしいが,いよいよGW突入と言う期待感のようなものは余り見かけなかった気がする。逆に,近場の行楽・演奏会などは人気があったのだろうか。今回の第39回定期演奏会も,天候も崩れず多くの観客で賑わっていた。 全般を見渡して,企画もしっかりされており若さ溢れるものであった。 私も卒業後15年以上たち,一昔,ふた昔の自分の経験したものと比較をしてしまうが,若い頃は何も知らず,冒険ばかり無茶なことをしていたと思う。悪い意味でなく,若くなければできないという,うらやましさを感じることであった。ソロステージに立った一人は,作曲者に会うためキューバまで飛んだそうである。硬い握手が情感こもる演奏に通じていただろう。ただし,それを批評できた人はいただろうか。「彼は凄い」で終わってしまってはいなかったか。高ぶる情熱を昇華させてゆく人がいる一方で,周りは客観的に冷静に批評できる抑止力のようなものが働かねば,単なる独り善がりになってしまう。あえて批評させていただくならば,問題点はそのバランス感覚であろう。それを「熱い」で容認させてしまうのもこの時期だけなのかもしれないが。 サークル員の一人が,病気療養のためにステージに立つことができなかったそうだが,彼を思う気持ちが楽団員全員にそうさせたのだろうが,涙を止めることのできない主将,サークル員の姿を見た。そういった感情は今も昔も変わらないものであろう。別のサイトに自然サークル棟関連の写真を掲載しているが,現サークル員は旧部室,新部室の両方を経験している人が多数と思われる。あと数年もすると旧部室のことは話題に上らなくなるであろう。時代と共に移りゆかなければならないことと,時代が変わって環境が変わっても,変わってはならないものがあるという相反する複雑な感情を持った演奏会でもあった。 終演後は,OBの新田くんの経営するJoe-Coolに立ち寄った。新装オープンしたばかりで,木の香り漂うおしゃれなお店であった。賑わってゆくことであろう。場所は,鹿児島市荒田2丁目大学通り沿い,内村酒店の道を挟んで隣,バイクハウスの向かい側でカラオケスマイルの2Fである。 |

写真1 会場看板 写真2

会場看板 写真2 クラシックステージ 写真3

クラシックステージ 写真3 花束

花束

写真4 ソロステージ 写真5

ソロステージ 写真5 二重奏 写真6

二重奏 写真6 ラ・マラゲーニャ 写真7

ラ・マラゲーニャ 写真7![]() パートリーダー

パートリーダー

写真8![]() 寅さん 写真9

寅さん 写真9 トッカータ 写真10

トッカータ 写真10 終演

終演

|

去る2002年4月27日(土)に鹿児島大学クラシックギタークラブ第38回定期演奏会が県文化センターにて行われた。このレポートも最初は遠隔地のOBのために製作していたものが,毎年の恒例となった感もありマンネリ化を感じないわけではないが,その際の感じたことを写真やパンフレット画像スキャニングとともにレポートさせていただく。 さて当日は鹿児島は午後から若干のぱらつく雨になってしまったが,熱気ある演奏を聴くことが出来た。あくまで主観となるが,聴衆の数としてもここ数年では,多い方であったと思われる。6時に開場し,6時半からの開演であるが,やむをえないことではあるが,遅れて入場する方も多数見られた。今年度から公立の小中高校が完全週休二日となり,土曜日が休日となる。GWの長さを心配する必要はなくなる。この定期演奏会の日程も余裕あるものであったと思われる。出かける用事は後半に残しておいて,まずはギター音楽を楽しみながら,後のスケジュールを煮詰めてゆくというのも一つのライフスタイルと言えるかもしれない。兎角慌しいというのが,昨今の有り様であろう。日本において根付くかどうかであるが「ゆったりした時間を過ごす。」これが,21世紀の課題かもしれない。 演奏と内容に関して話題を移そう。一言で感想をいうと,よく練習されていた。もちろん暗譜で指揮者の指示を忠実に守りながら,練習の成果を十分発揮した,と言ってよいだろう。しかし,OBとして一部内情を知っているがゆえの知らず知らずの甘めの評価なのかもしれないが,一般のお客様においては,「演奏会」として楽しめたかというと,いわゆる内輪受けで終わってしまった部分はいくつか数えられたのではなかったろうか。例えば,クラシックステージ最初の一曲が終わった段階で,(序曲的な意味を込めてはいるのだろうが)演奏曲目の紹介は仕方ないが,パート紹介・演奏者紹介などは純粋に楽曲を楽しみにいらっしゃったお客様に関しては,疑問が残ったのではないかと危惧される。つまり,「発表会」と「演奏会」との境界線をどの程度,どこに引くのかということが今後の問題点なのかもしれない。学生サークルの演奏会においては,常識でありなんら考える必要はないのかもしれないが,突っ込んだ見方をして考えてしまった。 そう考えさせる原因となったのが,クラシックステージにおいて(ポピュラーステージの最初まであったが,)手拍子を入れるお客様がいらっしゃったことにもある。パーカッションか,まさかメトロか?とも自分の耳を疑ったが,前列から5列目ほどの位置に確かにあの大きな会場にたった一人手拍子をいれている方がいらっしゃった。まったくの推測ではあるが,演奏者(サークル員)の関係者,ひょっとすると保護者の方?だったのかもしれない。こういった演奏会に,はじめていらっしゃったのであろう。周りの方が注意されれば良かったのかも知れないが,結局ポピュラーステージにおいて現れる勇気ある青年の進言を待たねばならなかった。常識はずれな…と批判するのは簡単であるが,なぜこういったことが起こったのか,どういった対処が必要か,と考えさせる事案であった。 そう考えたのにももう一つ理由がある。私自身がOBであり,演奏に関してある程度背景を知っているわけだが,掲示板で話題に上がったように,サークル棟の移転に関してのことや,演奏会でお会いできたOBの数の少なさなどから,時代が変わりつつあるのを体感してしまったというところなのかもしれない。そう思いながら県文化センターを後にすることであった。 |

写真0 開演前の受付 写真1

開演前の受付 写真1 他大学からの応援旗 写真2

他大学からの応援旗 写真2 玄関前の看板 写真3

玄関前の看板 写真3 クラシックステージ

クラシックステージ

写真5 ソロステージ 写真7

ソロステージ 写真7 ポピュラーステージ 写真9

ポピュラーステージ 写真9 終演の挨拶

終演の挨拶

去る2001年4月28日に鹿児島大学クラシックギタークラブ第37回定期演奏会が県文化センターにて行われた。その際の写真や,実験的に動画を撮影したのでWeb上にアップして見ようと思う。(動画は初の試みです。ファイルサイズが600〜700kbと大きいですので,ご注意ください。)

さて当日は,OBの姿も多数見られ,同窓会的な雰囲気で会場もあちらこちらで懐かしい声が聞こえていたようである。例年のことであるが,GW中の定例の行事として定期演奏会は定着してきたようである。歴史を紐解けば,第22回定期演奏会(1986)にそれまでの12月演奏会から,4月の時期へと移行した。もう,15年を数えようとしているわけであり,連休を利用して帰省しようという若いOBや,家族サービスの一環として演奏を楽しもうと言う大OBなどそれぞれの思いがあろう。どうしてもOBの目から見てしまうが,一般のお客様にとっても,GW中に遠出をしないならば,息抜きにもしていただいたりと割合に良い日程と思われているのではなかろうか。

演奏であるが,20名と少なくなってしまった部員でよく努力していたと思えた。自分自身の学生時代とオーバーラップしてしまい,懐かしく,微笑ましく,そして恥ずかしい思いも湧きあがった。特にポピュラーステージでの四季を織り成す編曲には創造性を感じた。型にはまるのでなく若い感性で創り上げる喜びを感じ取っているなぁと感じた。残念なことは,切磋琢磨すべきサークル員の減少であろうか,演奏技術の追求がクラシック・ソロともに欲しい。演奏技術に関しては鹿児島県の大学(アマチュア)レベルでは他の追随を許してはならない。演奏を楽しむためにお客様は来ていただいているのであって,300円の入場料は部費のカンパであってはならない。と,若干辛目の批評をさせていただく。

終演のOB

終演のOB  クラシックステージ 写真2

クラシックステージ 写真2 休憩 写真3

休憩 写真3 OBの諸君その1

OBの諸君その1 OBの諸君その2 写真5

OBの諸君その2 写真5 ソロステージその1

ソロステージその1  ソロステージその2 写真7

ソロステージその2 写真7 ラ・マラゲーニャ 写真8

ラ・マラゲーニャ 写真8 アンコール

アンコール  終演 写真10

終演 写真10 玄関前の立て看板

玄関前の立て看板  クラシックギターのページへ戻る

クラシックギターのページへ戻る